|

SECONDO I DATI forniti dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni

(OIM) e diffusi nel febbraio del 2001, ci sono oggi nel mondo quattro

milioni di vittime della tratta di esseri umani, di cui l'ottava parte

- circa mezzo milione - nell'Europa occidentale. Si tratta di «movimenti

e vendita illecita di persone tra paesi e continenti contro un compenso

finanziario o di altro tipo». Questo traffico genera ogni anno

profitti che si possono stimare compresi fra i sette e i tredici miliardi

di dollari (Afrique.

Le trafic d'êtres humains s'amplifie,

in «ANB-BIA», Africa News Bulletin - Bulletin d'Information

Africaine, n.408, 22.02.2001).

Se questa è la nuova schiavitù, su cui si sa poco e di cui si rimuove

troppo, la nebbia scesa sulla tratta di esseri umani degli ultimi

cinque secoli si va diradando. È stato calcolato, per esempio, che

nel periodo tra il 1450 e il 1870, dai dodici ai quindici milioni

di schiavi africani hanno passato l'Atlantico in catene, sulle navi

europee e americane. Per Doudou Diène, che dal 1994 coordina da Parigi

il progetto UNESCO The Slave Route, ogni sforzo fisico o mentale,

anche individuale, che contribuisca a recuperare la memoria dei luoghi

e dei simboli fisici della tratta, è un atto di rilevanza etica, che

punta a un futuro di dialogo tra le culture, i popoli e le civiltà.

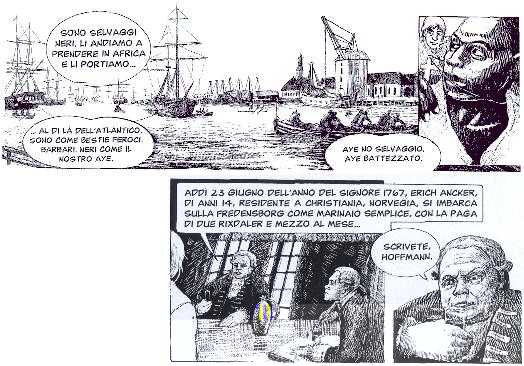

La ricostruzione storica e la versione a fumetti dell'ultimo viaggio

della Fredensborg, naufragata nello Skagerrak nel 1768, sono il frutto

di una ricerca di gruppo partita da un atto individuale, epico ed

etico insieme. Da più di un quarto di secolo, con la meticolosità

di un piccolo Schliemann e la deter-minazione di un Amundsen, un norvegese

si va dedicando alla vicenda di questa nave, metafora della storia

sommersa, per raccontarla all'umanità. Leif Svalesen era poco più

di un ragazzo quando gli capitò di leggere due o tre righe sulla Fredensborg

in un libro di storia costiera del suo paese. Nel 1974, messosi alla

ricerca del relitto con Tore Svalesen, suo fratello, e l'amico Odd

Keilon Osmundsen, lo individuò a poca profondità, tra gli scogli dell'isola

di Tromøy presso Arendal. Nel corso degli anni, accompagnando il lavoro

degli archeologi, ha studiato la vicenda dell'ultimo viaggio della

nave negriera attraverso le carte del capitano e dell'assistente di

bordo, salvatisi con tutto l'equipaggio; e ha riscontrato sul campo,

per quanto possibile, gli elementi raccolti sott'acqua e negli archivi

danesi.

Dallo Skagerrak alla Costa d'Oro ai Caraibi e ritorno, sulla rotta

triangolare di una fregata stivata all'inverosimile di merce sempre

diversa per ogni lato del triangolo, con gravi rischi per tutti gli

uomini a bordo ed enormi guadagni per la Compagnia, salvo i disastri.

Nel lato transatlantico del triangolo, dalla Costa d'Oro alle Isole

Vergini, la merce erano gli schiavi, l'oro, l'avorio.

| |

|

|

DALLA MONOGRAFIA DI SVALESEN è nata la storia a fumetti, raccontata

dal punto di vista di uno dei testimoni: il marinaio semplice Erich

Ancker, di Christiania, digiuno di traversate, imbarcatosi a Copenhagen

il 23 giugno 1767, scampato al naufragio il primo dicembre 1768, a

poche decine di leghe da casa. Un'odissea di diciotto mesi. La storia

illustrata di Erich e degli schiavi della Fredensborg, vignetta per

vignetta, si ispira ai materiali del relitto, ai dati d'archivio e

alle ricerche storiche, archeologiche e antropologiche: edita in norvegese

nel 1996 con la consulenza di Svalesen, è uscita in inglese nel 1998,

contemporaneamente al film di Spielperg «Amistad».

Tra la Fredensborg, nave negriera di una Compagnia danese-norvegese,

e la Amistad, malandata carretta di un avventuriero spagnolo, ci sono

settant'anni di tratta atlantica e di storia dell'umanità. Nel 1839

la Amistad aveva imbarcato all'Avana una cinquantina di africani che

un negriero portoghese aveva deportato a Cuba dalla Sierra Leone,

dopo che gli accordi tra la Spagna e l'Unione degli Stati americani

avevano ufficialmente messo fine alla tratta. Gli schiavi si ribellarono

e si impadronirono della nave in modo cruento. Catturati dalla guardia

costiera del Connecticut, processati e assolti perché riconosciuti

titolari del diritto di aspirare alla libertà, tornarono in Africa.

Gli schiavi della Fredensborg, invece, su cui vigeva una disciplina

di ferro, erano stati imbarcati nelle acque della Costa d'Oro nel

1768 da una fregata rimessa a nuovo e "con le carte in regola", che

si appoggiava ai forti costieri dei possedimenti danesi della regione

del Volta. Di lì a pochi anni, nel 1772, una sentenza inglese condannò

per la prima volta la schiavitù, per ragioni umanitarie e per ridimensionare

il vantaggio economico di chi acquistava gli schiavi e li impiegava

nelle piantagioni d'oltremare o in altre attività produttive. La Fredensborg

è la nave negriera più documentata tra quelle di cui si è ritrovato

il relitto. L'UNESCO ne ha fatto uno dei punti forti del suo progetto

educativo internazionale TST (The Translatlantic Slave Trade).

La traduzione italiana del fumetto di Kurt Aust, Leif Svalesen e Kin

Wessel è il contributo offerto al progetto TST da una piccola scuola

superiore trentina con tre indirizzi di studio: l'Istituto «Martino

Martini» di Mezzolombardo, che fa parte della ASPnet, la rete

internazionale di scuole associate all'UNESCO. L'attività di traduzione

e di studio è stata svolta nell'anno scolastico 2000/2001, il primo

di piena autonomia delle scuole italiane, all'interno dei programmi

di lettere e lingua straniera. È stata affidata a quattro classi seconde

- due di indirizzo liceale scientifico, una di indirizzo tecnico commerciale,

una di indirizzo professionale - come lavoro individuale e di gruppo,

coordinato dagli insegnanti e assistito dai tecnici scolastici ed

editoriali. Uno sforzo finalizzato a questo prodotto.

Che un progetto educativo si traduca in una pubblicazione per il mercato

alla quale partecipano gli studenti non è una novità. Ogni esperienza

educativa, d'altra parte, è unica e non riproducibile. Di riproducibile,

in educazione, c'è solo il metodo: l'impostazione del progetto e della

rete di relazioni - tra le persone, gli enti, i luoghi, le fonti -,

l'analisi dei tempi e delle risorse, la programmazione didattica,

l'osservazione, la registrazione, la verifica, la condivisione dei

risultati, l'organizzazione della memoria umana e tecnologica.

Forse non c'era neppure bisogno di dirlo: la procedura, riproducibile,

è una forma da sottintendere, non da invocare a ogni passo. L'errore

in cui spesso incorriamo come educatori, nella procedura, è invece

di dare a quest'ultima l'enfasi, lo spazio e la valenza che dovremmo

riservare al risultato.

|